अप्रैल 2025 संस्करण #69 (हिंदी प्रकाशन)

संस्थापक का संदेश

ना दाता बनकर, ना दानकर्ता की तरह। ना स्वयंसेवक बनकर, ना मददगार की तरह। बस खाली हाथ जाइए। किसी उम्मीद के बिना। बस बैठिए। सुनिए। महसूस कीजिए। सिर्फ समय बिताने के लिए जाइए। अपने लिए जाइए। खुद को समृद्ध करने के लिए जाइए। सीखने के लिए जाइए। अपनी भाषा बदलने के लिए जाइए। यह अनुभव आपके लिए अर्थपूर्ण होगा—सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें विशेषाधिकार प्राप्त हैं, बल्कि इसलिए कि हम यह समझ पाएंगे कि वहाँ क्या घटित

यह कोई राज़ नहीं है कि मैं बहुत यात्रा करता हूँ। मेरी सीखी हुई और अनसीखी चीज़ें—जो कुछ भी मैं हूँ और जो कुछ भी मैं बनूंगा—वो सब मुझे भारत के दिल से मिली हैं। और यही बात मैं आपसे भी कह रहा हूँ। अगर आप सच में भारत को जानना चाहते हैं, अगर आप इस देश और इसके लोगों को समझना चाहते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ—गाँवों में समय बिताइए। ना किसी दाता या दानदाता के रूप में। ना किसी स्वयंसेवक के रूप में। ना ही किसी मददगार के रूप में। खाली हाथ जाइए। कुछ उम्मीद मत रखिए। बस बैठिए। सुनिए। आत्मसात कीजिए। बस समय बिताने जाइए। खुद के लिए जाइए। खुद को समृद्ध करने जाइए। सीखने जाइए। अपनी भाषा बदलने जाइए। आप इसे सार्थक पाएंगे—केवल इसलिए नहीं कि हम विशेषाधिकार प्राप्त हैं, बल्कि इसलिए कि हम वहाँ जो कुछ भी होता है, उसे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे।

लेकिन अगर कोई एक स्थान था, जिसने भीतर कुछ हिला दिया, तो वह था बिहार में हमारा ग्राम स्वाभिमान का सफर। महिलाएँ छोटी-छोटी पुड़ियों में सिंदूर और बिंदी लेकर आईं, जो परंपरा के प्रतीक थे और जिन्हें उन्होंने मिनी (गूंज की सह-संस्थापक) को दिया। कई महिलाएँ राखी बांधने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर आईं। मेरे हाथ उनकी राखियों से भर गए थे। कई महिलाओं ने ताकत के प्रतीक के रूप में पेन दिए। वो कुछ मांगने के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए आईं थीं। और फिर वे सड़क पर नाचने और गाने लगीं, बिना किसी झिझक के, खुशी से।

ज्यादातर महिलाएँ, खासकर बिहार के गांवों में, कभी भी सार्वजनिक जगहों को अपनी नहीं समझ पाई थीं। लेकिन यहाँ वे इन जगहों को अपना बना रही थीं। वे कुछ मांग नहीं रही थीं, बल्कि अपना हक ले रही थीं। सड़क अब उनकी हो गई थी। और हम? सच कहें तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि खुद को कहाँ रखें। हम असहज महसूस कर रहे थे। ये वो जगहें नहीं थीं, जहां हमने कभी लंबा काम किया हो। कोई बांटने का काम नहीं, कोई मदद नहीं, कोई घोषणा नहीं। फिर भी, उन्होंने हमें अपने जैसा महसूस कराया। हमें बिना किसी छल के, सच्चे प्यार से अपनाया।

यही तो असली अपनापन है—जब रिश्ता लेन-देन का नहीं, बस मानवता का होता है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से गुजरते हुए मेरी मुलाकात उन परिवारों से हुई जो हर साल अपना घर उजड़ते देखते हैं। हर मानसून, वे सड़क किनारे शरण लेते हैं क्योंकि उनकी ज़मीन महीनों तक जलमग्न रहती है। फिर भी, बाकी समय में वे ज़िंदगी का जश्न मनाते हैं—त्योहार, रस्में, शादियाँ। संघर्ष से जूझते-जूझते वे इतने मजबूत हो गए हैं कि कभी-कभी सोचता हूँ—क्या जरूरत से ज्यादा सहनशीलता भी एक अभिशाप है?”

इन बीते हफ्तों ने फिर से याद दिलाया कि गरिमा किसी से मिलती नहीं, उसे खुद महसूस करना पड़ता है। अगर हम खुद को बेबस, गरीब या कमजोर मान लें, तो दुनिया को हमें छोटा दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती—हम खुद ही खुद को कमज़ोर कर देते हैं।

गरिमा वहीं से शुरू होती है, जब हम खुद को वैसे देखने लगें जैसे हम सच में हैं—सम्मान के काबिल।

ये लोग फिर से याद दिला गए कि गरिमा किसी को देने की नहीं, एक-दूसरे में पहचानने की बात है।

— अंशु गुप्ता, संस्थापक, गूंज और ग्राम स्वाभिमान

आपदाएं—यह एक ऐसा शब्द है जो कई बार सच और झूठ से घिरा होता है, लेकिन इसे असर, भावनाएं और सहनशीलता से समझा जाता है। आजकल, तैयारियां सिर्फ बचने के बारे में नहीं हैं; बल्कि यह गरिमा के साथ जीने की चाहत के बारे में है। 26 साल से ज्यादा का अनुभव होने के कारण, हम आपदा से निपटने और रोकथाम के लिए अलग-अलग संगठनों को एकजुट कर रहे हैं, ताकि जलवायु के असर को कम किया जा सके और जलवायु पर कार्रवाई के लिए सही कदम उठाए जा सकें। हम मिथकों को सही तथ्यों से तोड़ते हुए और सोच का नजरिया बदलते हुए, समुदाय-केन्द्रित तरीका, समानता, स्थिरता, अनुकूलता और नवाचार को बढ़ावा देते हैं—ताकि जलवायु के जोखिम को कम किया जा सके और एक गरिमापूर्ण रास्ता अपनाया जा सके।

जब आपदाएं विभिन्न समुदायों को प्रभावित करती हैं, तो यह ज़रूरी हो जाता है कि हम सामाजिक संस्थाओं—कंपनियों, स्कूलों, विश्वविद्यालयों, मीडिया—के साथ-साथ सबसे अधिक प्रभावित लोगों के बीच रिश्तों की फिर से समीक्षा करें और उन्हें पुनर्निर्मित करें। इसी सोच ने SARRD (सोसाइटल अलायंस फॉर रेजिलिएंस एंड रिस्पांस टू डिजास्टर्स) की स्थापना की, जिसे पहले GARRD (गूंज का अलायंस फॉर रैपिड रिस्पांस एंड डिवेलपमेंट) कहा जाता था। SARRD एक बढ़ता हुआ गठबंधन है, जिसमें व्यक्तियों, संगठनों और संस्थाओं का समूह है, जो जलवायु आपातकालीन प्रतिक्रियाओं में सक्रिय रूप से योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं—यह जागरूकता, तैयारी और साझा जिम्मेदारी पर आधारित है। यह एक ऐसा मंच है, जो विभिन्न आवाजों को एक साथ लाता है, ताकि हम एकजुट प्रयासों से सहनशीलता, इज्जतदार प्रतिक्रियाएं और निरंतर सीखने को बढ़ावा दे सकें।

पारंपरिक आपदा प्रबंधन अक्सर पुराने और केंद्रीकृत तरीकों पर आधारित होता है। SARRD इस सोच को बदलता है और मानव-केंद्रित डिज़ाइन को अपनाते हुए और समुदाय-नेतृत्व वाली सहनशीलता को बढ़ावा देते हुए काम करता है। यह केवल रिकवरी के बारे में नहीं है—यह इस बारे में है कि हम आपदाओं का सामना कैसे करें और इसके लिए तैयारी कैसे करें, जीवित अनुभवों को केंद्रित करते हुए, अतिरिक्त संसाधनों का समझदारी से उपयोग करते हुए, और उन लोगों के शांत, निरंतर प्रयासों को पहचानते हुए, जो एक साथ तैयार रहते हैं, काम करते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं।

SARRD मॉडल यह सुनिश्चित करता है कि आपदा प्रतिक्रिया तेज़ और प्रभावी हो, पहले से निर्धारित संसाधनों को सक्रिय किया जाए, और स्थानीय समुदायों को तुरंत सहायता और दीर्घकालिक पुनर्प्राप्ति में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त किया जाए। विभिन्न क्षेत्रों के साथ मिलकर काम करके, SARRD सहनशीलता बनाता है और एकजुट प्रयासों के साथ आपदा प्रतिक्रिया को इज्जतदार और अनुकूल बनाने की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

उत्तराखंड और असम में आपदाओं ने बार-बार समुदायों की सहनशीलता को परखा है, उनके जीवन और आजीविका को नया रूप दिया है। उत्तराखंड में बाढ़ और भूस्खलन से लेकर असम में हर साल आने वाली विनाशकारी बाढ़ तक, इन संकटों ने समुदायों को नया रास्ता खोजने, फिर से बसने और मिलकर मजबूती से खड़े होने के लिए मजबूर किया है।

“हमेशा डर लगता था कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें और कहीं वे घाटी में गिर न जाएं।”

“मोनिका देवी के शब्द मयकोट के परिवारों की उस गहरी चिंता को दर्शाते हैं, जो हर दिन उनके मन में बनी रहती थी। घाटी के किनारे टूटी हुई सड़क हमेशा एक खतरा बनी रहती—खासतौर पर स्कूली बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के लिए। लेकिन बाहरी सहायता का इंतजार करने के बजाय, 100 से अधिक ग्रामीणों ने एकजुट होकर इसे फिर से बनाया—सिर्फ सड़क नहीं, बल्कि अपने विश्वास और सुरक्षा की भावना को भी।

जानिए, कैसे सामूहिक प्रयास ने मुश्किल को अवसर में बदला—

मयकोट, उत्तराखंड में समुदाय-नेतृत्वित सड़क मरम्मत की यह कहानी।”

कई सालों तक, असम के चा-बाड़ी गाँव के लोगों के लिए बांस का पुल ही सबसे भरोसेमंद रास्ता था, जो उन्हें स्कूल, बाजार और अस्पताल से जोड़ता था। लेकिन जब वह पुल टूट गया, तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफी मुश्किल हो गई, खासकर मानसून के समय। और हालात और भी खराब हो गए जब एक लड़की की पुल पार करते वक्त रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई, जो आज भी उसे परेशान कर रही है। रास्ते की समस्या का हल ढूंढने के लिए, गाँव के लोगों ने मिलकर फिर से पुल बनाया।

आगे पढ़ें कि कैसे उनके सामूहिक प्रयास ने न केवल एक पुल को फिर से बनाया, बल्कि उनके भविष्य को भी संवारा है।

धेमाजी, असम: गाँव की कनेक्टिविटी के लिए समुदाय ने जीवन रेखा पुल को फिर से बनाया।

कार्यक्रम के बारे में और इसके आगे की राह।

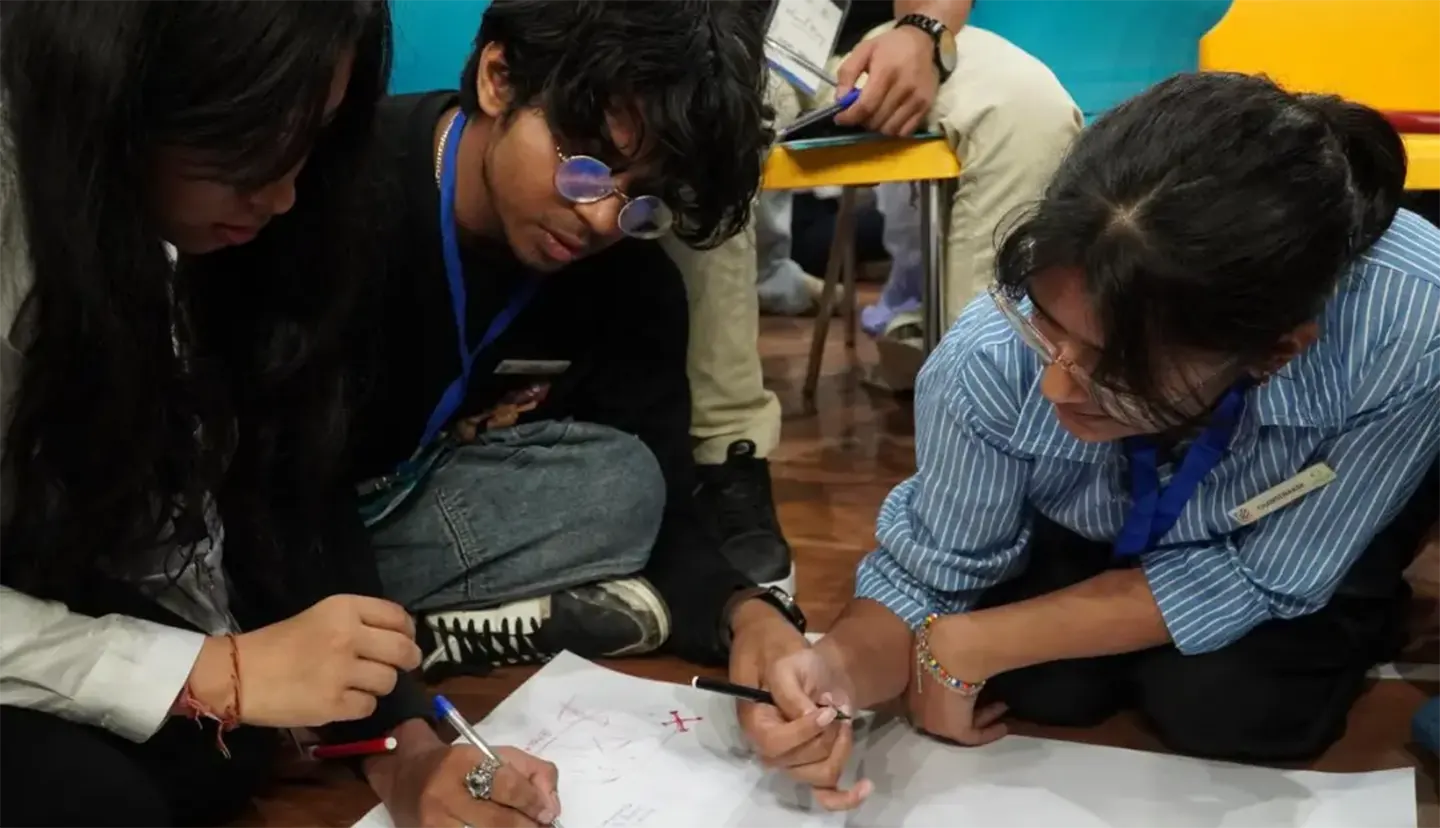

चौपाल कोलकाता का संक्षिप्त विवरण – मुख्य चर्चाएँ और निष्कर्ष

कोलकाता चौपाल 2025 ने यह दिखाया कि विकास सहयोग, गरिमा और समुदाय के काम से होता है। यहां गरिमा, समानता और जमीनी ज्ञान पर आधारित कई चर्चाएँ हुईं, जो गूंज के सिद्धांतों को दिखाती हैं। गूंज टीम के सदस्यों ने अपनी प्रेरणादायक यात्राओं के बारे में बताया। अर्पिता ने गूंज को अपना “सबको साथ रखने का घर” कहा, जाहिर ने समुदायों से सीखने की बात की, कमला ने बदलाव लाने की अपनी यात्रा साझा की, और रोमेन ने आपदा प्रतिक्रिया में अपना उद्देश्य बताया। आपदाएँ: मिथक और वास्तविकताएँ, प्रदर्शनी ने इस क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित लोगों की मजबूती और मिलकर काम करने को दिखाया, जो गूंज के आपदा प्रबंधन के काम को समझाता है।

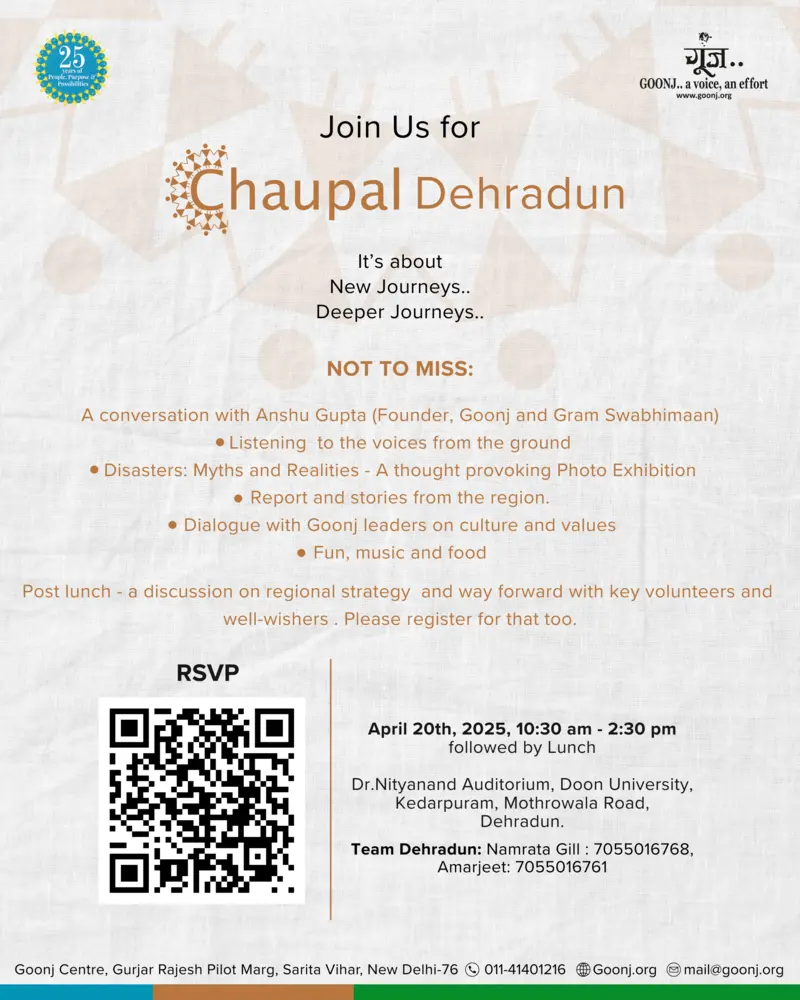

हमारा अगला चौपाल देहरादून में हैं।

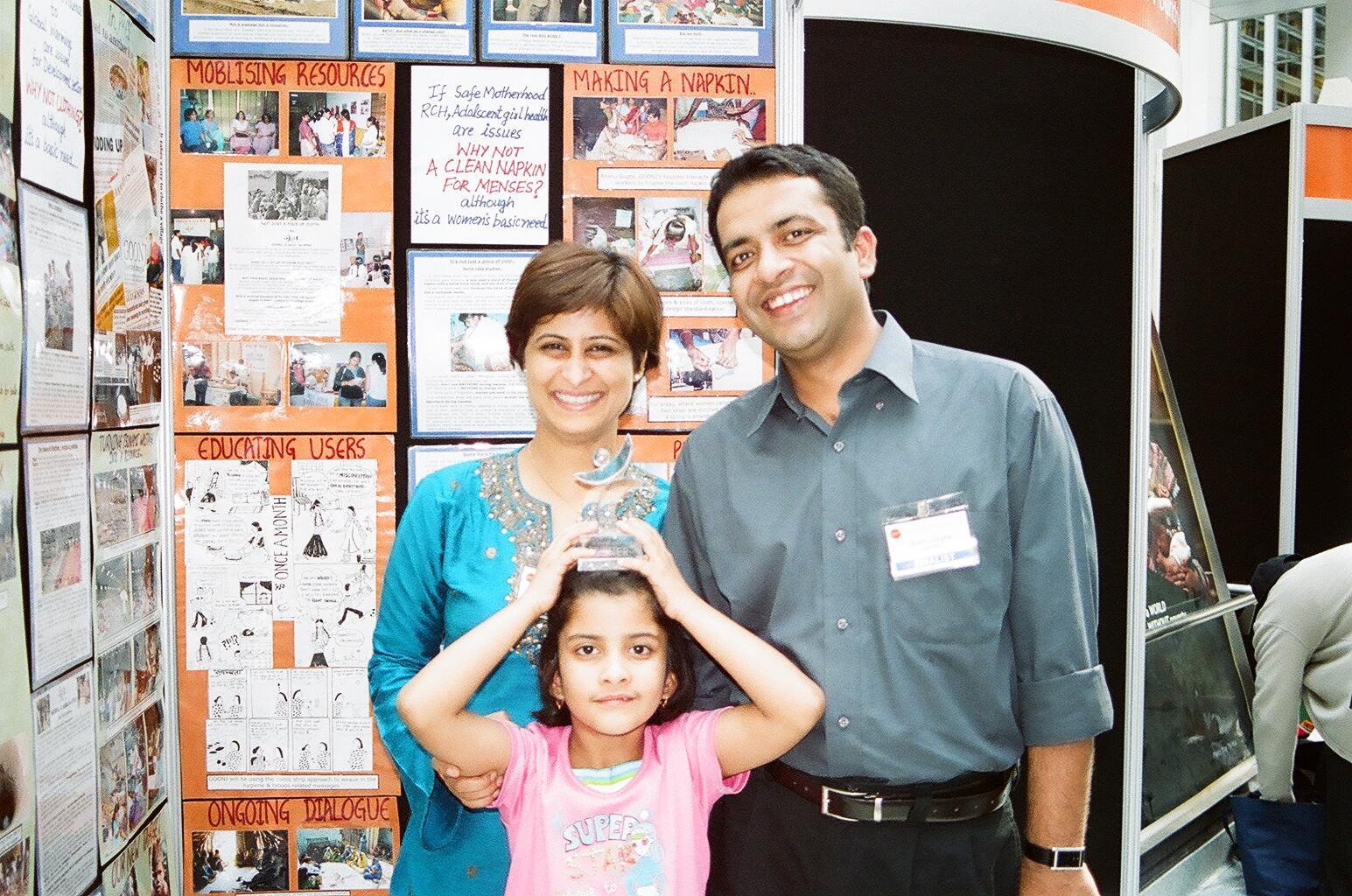

स्कॉल वर्ल्ड फोरम 2025 में गूंज

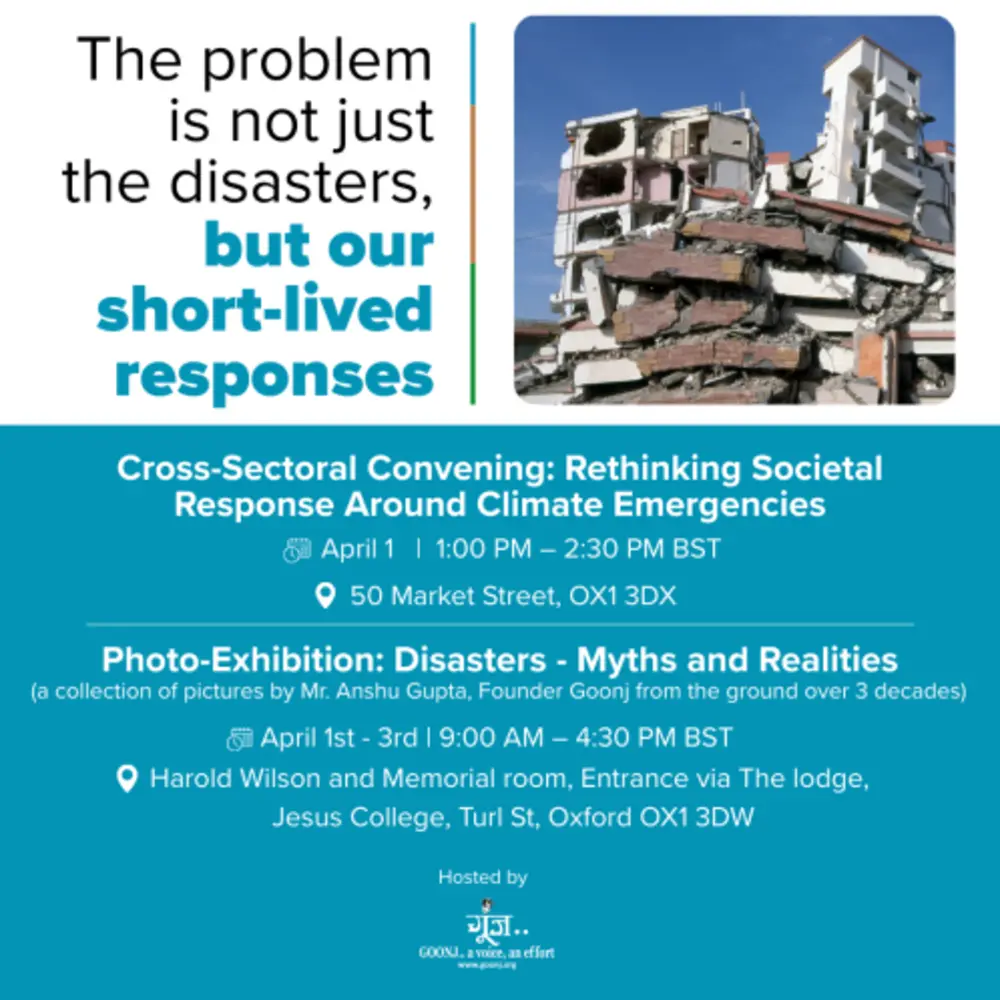

गूंज स्कॉल वर्ल्ड फोरम (1-4 अप्रैल, ऑक्सफोर्ड, यूके) में हिस्सा ले रहा है, जो सामाजिक बदलाव पर केंद्रित एक वैश्विक मंच है। इस दौरान, हम आपदाओं के प्रति प्रतिक्रिया के पारंपरिक तरीकों को नए सिरे से समझने और गरिमा, सामुदायिक नेतृत्व और संकल्प पर आधारित दृष्टिकोण पर चर्चा कर रहे हैं। 26 वर्षों के जमीनी अनुभव से सीखते हुए, हम विभिन्न क्षेत्रों के नेतृत्वकर्ताओं को एक मंच पर ला रहे हैं, ताकि साझेदारियों पर आधारित एक मॉडल को विस्तार दिया जा सके—जिससे आपदा प्रबंधन सिर्फ राहत तक सीमित न रहकर दीर्घकालिक सामाजिक बदलाव का माध्यम बन सके।

इसके अलावा, 1-3 अप्रैल के दौरान हम एक विशेष प्रदर्शनी “आपदाएँ: मिथक और वास्तविकता” प्रस्तुत कर रहे हैं। यह प्रदर्शनी अंशु गुप्ता द्वारा वर्षों से संजोई गई छवियों और कहानियों के माध्यम से आपदाओं की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देती है और प्रभावित समुदायों की संघर्षशीलता, क्षमता और आत्मनिर्भरता को उजागर करती है। यह एक नई दृष्टि प्रस्तुत करती है—जहाँ समुदाय सिर्फ पीड़ित नहीं, बल्कि अपने भविष्य के निर्माणकर्ता हैं।